レッスンをしていると狙った発声状態になっているかどうかの確認としてクライアントさんから「◯◯のような感覚があるんですが、これは正しいですか?」といった質問をされることがよくあります。

そういうときに私は必ず「発声に関わる感覚はかなり個人差があるので一概には言えませんが・・・」という枕詞を使った上で、声から分析できる範囲で「そういう感覚であれば恐らく正しい or 怪しい」ということをお伝えします。

今回はよくある練習方法の際に感じる感覚として、正しい可能性が高いものと、そうでないもの、そしてそれらの判定している基準に関して解説します。

音響物理的に考えられる発声時の感覚

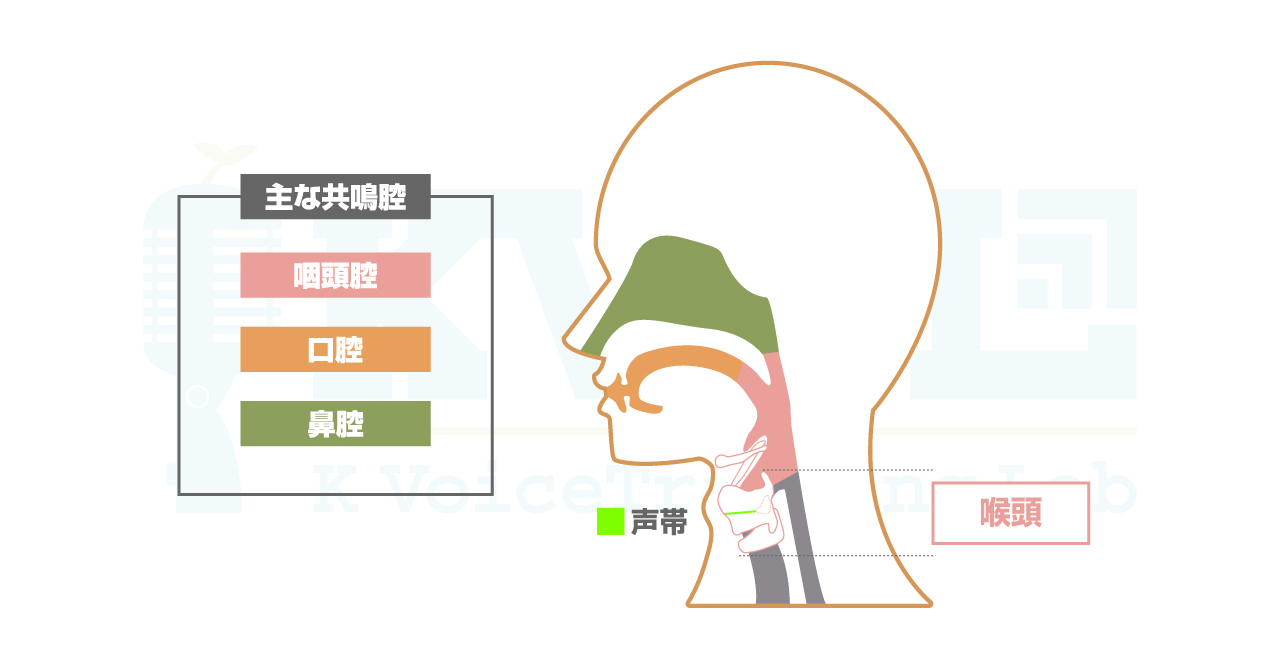

発声に大きく関わる2つの共鳴腔として咽頭腔と口腔があります。鼻腔もよく共鳴腔として挙げられますが、ここで重要なのは人間が意識して形を変えられる空間なのか?ということです。

鼻腔も声の通り道として音色の変化としては影響がありますが、鼻腔自体は口腔や咽頭腔のように形を変えられないことに加えて、鼻腔で共鳴させようとするのは主に軟口蓋の動きによるものなので、発声時に考えるのは口腔と咽頭腔だけで事足りるということです。

なので発声時の感覚というのはこれらの共鳴腔で声が響いている(反射・増幅)際に感じているもの、そして当たり前に振動体そのもの、つまり声帯の振動状態による2つがメインになります。

この2つの要素の組み合わせによって、人間は声を発している際に様々な感覚を得ることになります。

声帯振動と共鳴の組み合わせによる感覚の変化

- 共鳴腔の変化による感覚の変化

- 共鳴腔を広くする

低い周波数成分が増幅され、相対的に高い周波数成分が少なくなることから、感覚的には声の最終的な出口である唇や口腔の前側に響く感覚が起こることが多い - 共鳴腔を狭くする

高い周波数成分が増幅されることで、感覚的には口腔内の高い場所や鼻腔など比較的高い位置で強く響きを感じることが多い

- 共鳴腔を広くする

- 声帯振動による感覚の変化

- 声帯振動が強い(地声的要素が多い)場合

振動体がある喉元やその振動によって起こっている共振を感じる鎖骨付近に響きを感じることが多い - 声帯振動が弱い(裏声的要素が多い)場合

振動体で作られるエネルギーが小さいため、相対的に共鳴腔による感覚の変化を強く感じることが多い

- 声帯振動が強い(地声的要素が多い)場合

発声に関わる感覚として、めちゃくちゃ大雑把かつシンプルにまとめてみました。

ただ当たり前ですが、ただただ単純にまとめただけなので、これら以外にも起こる感覚ももちろんありますし、感じ方も十人十色なので「そんな風に感じたことないけど?」という方もいると思います。

あくまでよくあるのはこういう感覚の変化、感じ方としてこういうことが考えられるであろうということです。

狙った状態と考えられる感覚の変化に相違がないか?

- 喉頭を下げて咽頭腔を広く使う裏声発声を狙っているのに鎖骨や胸に強く共鳴・共振を感じる

- 喉頭を上げて咽頭腔を狭く使う地声発声を狙っているのに明確に共鳴・共振を感じない

かなり乱暴な判定方法ですが、上記のような状態であれば、狙った発声状態になっていない可能性が高いと考えられます。

ただし当たり前ですが、以前からこのブログには何度も書いているように、発声に影響する要因は声帯振動と共鳴腔の操作が複雑に絡み合っています。

なのでこれらの考えられる感覚との相違があったとしても、その問題の原因までは詳しく特定することはできません。この辺りはボイストレーナーに声を詳しく聞いて診断してもらうしかないでしょう。

まとめ:よく言われている感覚はあくまでヒントでしかない

ここまでかなり大雑把な発声状態による感覚の変化を解説してきましたが、あくまでもここに書いたことや発声時の感覚自体は状態を予想するヒントでしかありません。

なのでボイストレーナーから「◯◯みたいな感じで発声してください」と指導されたり、ネットで検索して「◯◯に声を向けるような感覚で」といったことが解説されていたとしても、それをそのまま再現しようとしても思うように発声できるようになる可能性が非常に低いです。

前述の通り、発声時の感覚は人間の楽器としての喉の個体差や感じ方によって十人十色ですし、感覚で伝えられた状態に対して、近づけるために必要な要素が全く明確ではないからです。

「狙った喉や声の状態にはなってると思うけどなんだか確信が持てない」というような場合に、一般的な感覚を参照し「大きく間違ってはないだろう」という判断材料にするくらいが建設的かと思います。