網羅的かつ実際に練習として利用しやすい記事シリーズの第二弾です。第一弾は下記のリンクからどうぞ。

参考 ボイストレーニングの基礎|ファルセット/裏声/ヘッドボイスの練習

今回は意外としっかり練習できていない人が多い地声(チェストボイス/胸声)の練習を解説します。

ボイストレーニングで普段あまり出さない声、つまり裏声を練習することはかなり普及してきましたが、他方で普段の会話する際に使っている声なので適当にこなされてしまったり、なんならきちんと時間を取って練習していないという人も多いのが地声です。

しかし地声も普段使っている喋り声だけでは全くボイストレーニングにはなっていないので、裏声と同じようにしっかりと訓練してあげる必要があります。

あらかじめ過去に今回と同じテーマで書いた記事をまとめておきますので、この記事内でわからないことや上手くできないことがあった場合は下記の記事にも目を通してみてください。

声区についておさらい

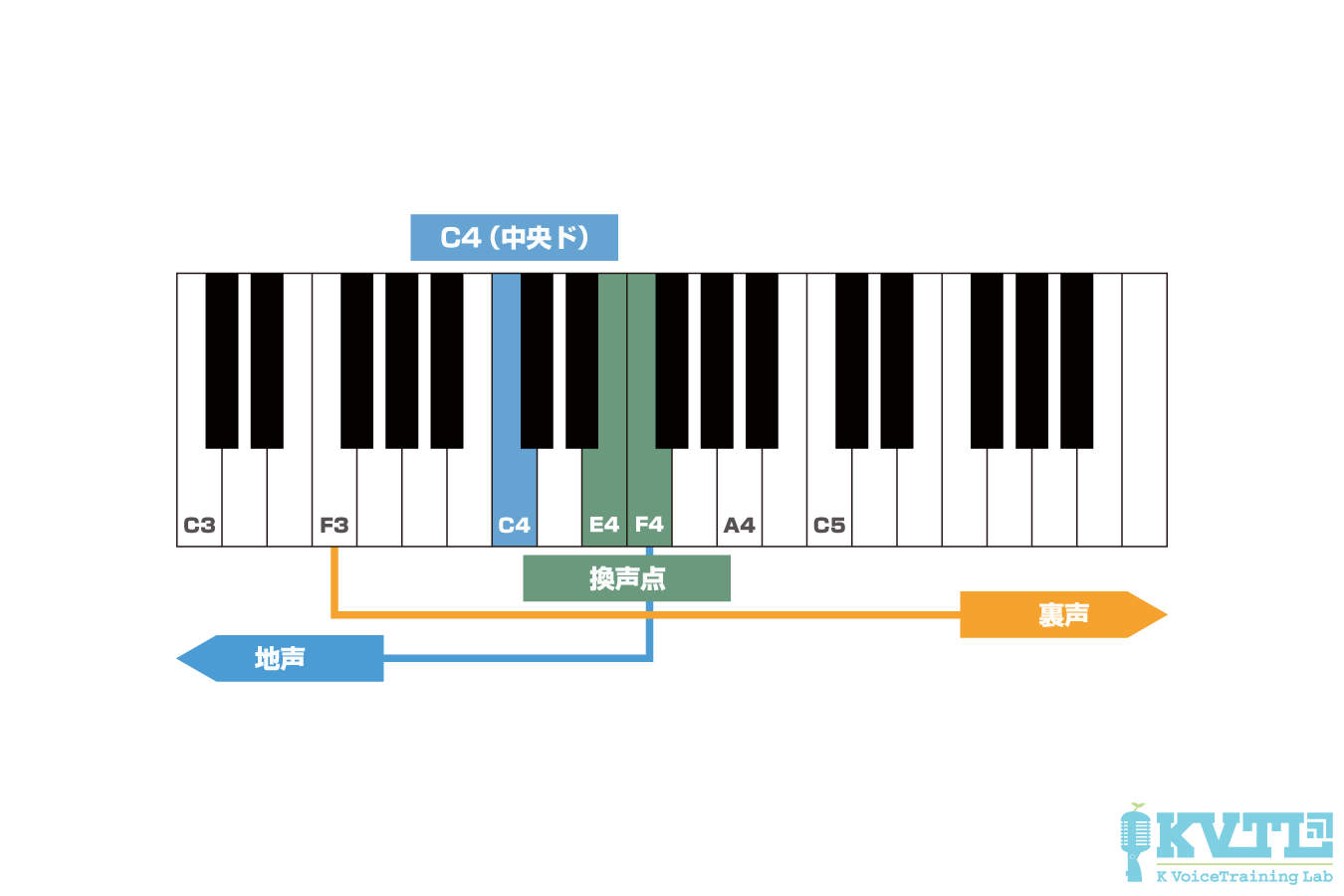

前回の記事でも解説しましたが、ここでも簡単におさらいしておきます。人間の声は声帯を操作する主な2系統の動きで分けられています。

- 声帯を引き伸ばす・開く筋肉

- これらの筋肉がメインで動いてできた声が裏声/頭声/ヘッドボイスと呼ばれる

- 高音域を司るグループ

- 声帯を縮める・閉じる筋肉

- これらの筋肉がメインで動いてできた声が地声/胸声/チェストボイスと呼ばれる

- 低音域を司るグループ

地声と裏声の境目を換声点/ブリッジ/パッサージョなどと呼ばれます。今回は換声点よりも下の音域を主に訓練する方法を解説していきます。

地声/胸声/チェストボイスの説明

- 声帯を閉じる筋肉は緩んでいる・収縮する筋肉が “中心となって” できた声

- 息漏れのある地声/チェストボイス/胸声

- 声帯を閉じる・縮める筋肉が十分に働いてできた声

- 充実した地声/チェストボイス/胸声

地声は声帯を縮める動きと閉じる動きがメインになってできた声ですが、訓練としてはこの主な2つの動きすらも分けて練習できたら、訓練の価値はより高くなります。

1の息漏れのある地声は、声帯を閉じる筋肉を緩めているので、縮める筋肉がメインになり厚みだけで隙間を埋めているような状態なので、どうしても呼気をロスしている量が多くなり、長く発声することが難しい状態です。

2は喋り声よりもしっかりはっきり発声したような地声です。こちらは声帯を閉じる筋肉も縮める筋肉も働いた状態なため、強く長く発声できる地声です。

息漏れのある地声/チェストボイス/胸声の練習方法

- 発音は「ホ」

- 「オ」母音はなるべく暗く虚ろに発音しましょう

- 音域は~C4

- 男性の場合はG2付近|女性の場合はC3付近からスタート

- 音量は徐々に大きくなる

- 声帯の振動効率が悪いため、呼気圧・量が音高の上下に関わります

- 小さい音量で高い音域を鳴らすことは難しいです

ここではスケールでの練習方法を解説していますが、当たり前に単音でだせないものはスケールでもだせないので、難しい場合は地声をだしやすい音域で、単音のスタッカートで探ってみてください。

母音の選択に関しても「ア」や「エ」の方が声帯を縮める筋肉が反応しやすい場合もありますし、逆に声帯を閉じる筋肉が反応してしまうということもあるので、ちょうどよく息が通過する感覚になるものはどれなのか試してみてください。

充実した地声/チェストボイス/胸声の練習方法

- 発音は「ア」

- あまり暗く虚ろにならないように発音しましょう

- 喉頭の位置が低くなると閉じる筋肉が緩む可能性があるので、真ん中か少し上がり気味がやりやすいかも?

- 音域は~C4

- 男女ともに低すぎる音域よりも、適度に高くテンションをかけられる、地声としても高めの音域の方がやりやすいかも?

- 音量は適度に大きく

- 声帯の振動効率が良いため、過剰に音量が上下する場合は怪しいです

- 音量が小さすぎる場合は声帯を閉じる筋肉が緩んでしまっている可能性があります

高音域になると喉頭の位置が上がりきって音色が鋭く細いものになってしまうと、声帯を縮める動きが弱くなってしまっている可能性が高いので、なるべく低音域から高音域まで音色は維持してください。

逆にあまりに喉頭の位置が低くなったり、音色が暗くなりすぎていると、声帯を閉じる動きが弱くなっている可能性があります。

最終的にはどの喉頭の位置であっても思った通りの声帯を動き、つまり縮めたり閉じたりという動作をコントロールできるようになりたいのですが、そういう訓練はかなり難易度が高いため、まずは出し慣れた、安定しやすい状態で声帯の動きだけは狙い通りになっている発声を探りましょう。

まとめ:練習量には気をつけましょう

第一弾の裏声とは違い、日常生活でよく喋る機会がある方や大きな声を使う職業(保育士や教師など)の方は、今回解説したような地声の訓練までやってしまうと、オーバーワークになってしまう可能性が高いので気をつける必要があります。

声が掠れたり、明らかに枯れているというときはどんなボイストレーニングのメニューも中止してください。

加えて今回の地声は裏声と比べて声帯に与えるダメージが大きいので、少しの時間でも練習していく中で枯れや掠れがでるようであれば、やり方がおかしいかオーバーワークで声帯にダメージが蓄積してしまっている状態です。

逆に、普段の生活の中で声をだす機会が少ない、もしくはほぼないという状態の方は、今回解説した地声の練習は時間をかけてしっかりと訓練していく必要があります。

練習で使える記事に関して希望・要望がありましたらこちらのフォームからお気軽にお送りください。

無料体験レッスン(オンライン)も受け付けております、お気軽にお申し込みください♪